von Eva Bekker | Dez. 14, 2018 | Inhalte, Newsletter

Liebe

Mitglieder,

wir möchten euch auf dem Laufenden halten, was die Verhandlungen über die Artikel11, 13 und 14 der für uns im Grundsatz sehr guten Urheberrechtsdirektive desEuropäischen Parlaments angeht. Insbesondere unser Dachverband ECSA, in demJohn Groves als Vorstandsmitglied vertreten ist, ist in dieser Sache sehraktiv, ebenso wie der Composers Club. In diesen Tagen finden wesentliche Verhandlungenund Anhörungen in Brüssel und Strasbourg statt, und der Composers Club vertrittdie Interessen von Komponisten in Dingen, die für die wirtschaftliche Zukunftin höchstem Maße brisant sind.

Der

für unsere digitale Zukunft im Blick auf Plattformnutzungen entscheidende

Artikel 13, der den Value Gap zwischen den Plattformen und den benachteiligten

Urhebern schließen soll, ist immer noch stark in der Diskussion. Google/Youtube

opponieren heftig. Zusätzlich gab es einen gemeinsamen Brief von Sendern und AV-Produzenten,

die die im Artikel 13 vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schutz der Urheber auf

musikalische Werke beschränkt wissen wollen. Das würde audiovisuelle Werke vom

Schutz ausnehmen und wäre für uns inakzeptabel. Die EC ist um einen Kompromiss

bemüht, und die ECSA kämpft hart in der Sache für unsere Rechte.

Heute

(13. Dezember) findet eine Verhandlung in Strasbourg statt, deren Ziel es ist,

eine Einigung über viele wesentliche Punkte zu erzielen. Dennoch steht zu

befürchten, dass keine abschließende Einigung erzielt werden kann. Wir alle

sind gefragt, Überzeugungsarbeit zu leisten, und zwar nicht nur an den

Knotenpunkten in Brüssel und Strasbourg, sondern bei jeder sich bietenden

Gelegenheit bei Lokal-, Kommunal- und Bundespolitikern. Für die für uns jenseits

von Artikel 13 hoch relevanten Themen Angemessene

Vergütung und Rückrufrecht haben

wir daher (unten) die Bitte an Euch, diese Themen – wo auch immer ihr könnt –

auf die Agenda zu setzen. Schließlich nehmen „unsere“ Politiker einen

entscheidenden Einfluss auf die in Brüssel und Strasbourg wahrgenommene

Interessenlage in Deutschland.

Zunächst

aber auch zu den positiven Errungenschaften bis heute: Ein hohes Maß an

Einigkeit herrscht hinsichtlich des in Artikel

14 geregelten Auskunftsanspruchs. Alle EU-Mitgliedsstaaten sollen dafür

sorgen, dass Autoren regelmäßig (mindestens jährlich) aussagekräftige

Informationen zur Nutzung ihrer Werke hinsichtlich der gesamten Welt von den

Verwertern erhalten können. Auch wurde einer Ergänzung zugestimmt, wonach Stillschweigevereinbarungen

zwischen Autoren und Verwertern insoweit für Autoren ungültig sind, wie Autoren

die relevanten Informationen zur Ausübung ihrer ansonsten von der Direktive

vorgeschriebenen Rechte benötigen.

Hinsichtlich Artikel 15 (Nachvergütung /

Vertragsanpassung) herrscht weitgehend Einigkeit, dass Autoren prinzipiell eine

nachträgliche Vergütung bekommen können sollen, wenn ihre ursprünglich

vertraglich ausgehandelte Vergütung in keinem angemessenen Verhältnis zu den

tatsächlichen Nutzungen steht. Dennoch wird weiter verhandelt, inwieweit dieser

Mechanismus auch für Organisationen gilt, die Autoren repräsentieren und

inwieweit „Angemessenheit“ wirklich in die Gesetzestexte aufzunehmen ist.

Angemessene Vergütung und Rückrufrecht:

Die

Mitgliedsstaaten sind zurückhaltend, den Begriff der „Angemessenheit“ im Sinne

einer proportionalen Beteiligung von Autoren am Erfolg ihrer Werke ins Gesetz

aufzunehmen. Es besteht ein hohes Interesse, Pauschalvergütungen weiter möglich

zu machen und Safe-Harbor-Regulierungen aufrecht zu erhalten. Beim Rückrufrecht

sind die Mitgliedsstaaten grundsätzlich zunächst offen, neigen aber dazu,

durchsetzen zu wollen, dass dieses Recht nicht für „zusammengesetzte Werke“ mit

einer Vielzahl an Autoren gelten soll. Eine Durchsetzung dieser Position wäre

unter Umständen schädlich für uns audiovisuelle Komponisten. Grundsätzlich soll

das Rückrufrecht vor allem regeln, dass Autoren ihre Werke von Verlagen

zurückfordern können, die nicht hinreichend für die Auswertung der Werke sorgen

und/oder nicht regelmäßig über stattfindende Nutzungen Auskunft geben und

entsprechend abrechnen.

Deshalb

unsere Bitte: Überzeugt an allen Stellen, wo ihr könnt, von der Notwendigkeit

eines umfassenden Rückrufrechts für alle Autoren, auch die Autoren

zusammengesetzter Werke. Das

Rückrufrecht muss in der europäischen Direktive enthalten und verpflichtend für

alle Mitgliedsstaaten bleiben, damit keine Unterbietung von Konditionen

stattfindet. Über diese grundsätzliche Forderung hinaus bemüht sich die ECSA,

zu argumentieren, dass Musik – auch als Teil eines Filmwerks – einzeln zu

betrachten ist, da es keine gemeinsame Urheberschaft am Filmwerk gibt, sondern

jeder Autor jedes Gewerks einzeln zeichnet und damit nicht vom Rückrufrecht

abgeschnitten werden darf.

Mit

freundlichen Grüßen

Euer

Vorstand

von Eva Bekker | Dez. 3, 2018 | Inhalte, Newsletter

Liebe Mitglieder,

in diesen Tagen erhaltet Ihr von der GEMA die Abrechnung für die YouTube-Vergütung 2009 – 2016. Fast die gesamte Verteilungssumme wird als Zuschlag (u.a.) zu den Abrechnungssparten TV, Radio und Online dieser Jahre verteilt. Dieser Zuschlag wird allerdings für die Werbung lediglich zu 10% gezahlt (siehe unser Newsletter vom März: https://www.composers-club.de/youtube-verteilung/). Im Zuge unseres Austausches mit der GEMA zu diesem – aus unserer Sicht rechtswidrigen – 90%-Abzugs hat der Vorstand des Composers Club nun folgendes Statement zur Nutzungspraxis von Werbung, TV-und Radio-Inhalten im Content-Bereich von YouTube vorgelegt:

- Werbung im Content-Bereich von YouTube

So gut wie alle TV-Spots sind auch im „Content“-Bereich (Video-Bereich) von YouTube verfügbar und erreichen dort teils sehr hohe Aufrufzahlen.

Die 10 besten Werbespots (Content) auf YouTube 2017: https://onlinemarketing.de/news/10-besten-deutschen-werbeclips-youtube-2017

Die Häufigkeit der Ausstrahlungen eines Werbespots im Fernsehen steht nicht im Verhältnis zu seinen Abrufzahlen auf YouTube. Viele Werbekampagnen werden gezielt für die Verbreitung auf YouTube konzipiert.

Die Werbewirtschaft investiert nicht nur hohe Summen in „PreRoll“-Werbung (Vorschaltwerbung), sondern auch in die Verbreitung ihrer Spots im Content-Bereich von YouTube. Typischerweise sind die Spots hier häufig deutlich länger als ihre TV-Pendants: Spieldauern von 2 bis 3 Minuten sind keine Seltenheit.

Und es fällt auf, dass sich in diesem Bereich der Werbung ein neues Genre hochwertiger und liebevoll gemachter Kurzfilme entwickelt hat, das sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Ein Beispiel dafür ist der Edeka-Spot „Weihnachten“ (2015), der nur dreimal im Fernsehen gesendet wurde, bisher aber 59 Millionen Mal auf YouTube angeschaut wurde.

Firmen wie Nivea, OTTO, Volkswagen, Maybelline u.v.m. präsentieren ihre Spots auf eigenen YouTube-Channels, die Abonnenten im 5-stelligen Bereich haben. Die Spots in den Channels erreichen regelmäßig Aufrufe im Millionenbereich.

Werbespots werden auf den Websites der Werbetreibenden „embedded“, d.h. auf YouTube verlinkt. Wer sich zum Beispiel auf nivea.de einen Werbespot anschaut, sieht ihn tatsächlich auf YouTube.

Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung erfolgreicher Spots und ihrer Aufrufzahlen im YT-Content-Bereich. Die TV-Versionen sind natürlich meist kürzer.

Edeka „Weihnachten 2117“ 4,0 Mio. Aufrufe seit 11/2017 https://www.youtube.com/watch?v=aknucxb0xSo&t=23s

Netto „Ostern“ 13,5 Mio. Aufrufe seit 03/2017 https://www.youtube.com/watch?v=nd1MrTqnDd0

Edeka „Herren des Feuers“ 4,2 Mio. Aufrufe seit 05/2017 https://www.youtube.com/watch?v=noEKku7eJOk&t=40s

ALDI „Raumstation“ 3,3 Mio. Aufrufe seit11/ 2017 https://www.youtube.com/watch?v=tzoAKhSY2UU&t=2s

Lufthansa „Lofoten“ 2,2 Mio. Aufrufe seit 09/2017 https://www.youtube.com/watch?v=lZdrznxHNmU&t=91s

Edeka „Dorfdrift“ 5,6 Mio. Aufrufe seit 10/2015 https://www.youtube.com/watch?v=klPJZ_hR0hI

Edeka „Eatkarus“ 4,4 Mio. Aufrufe seit 02/2017 https://www.youtube.com/watch?v=To9COZq3KSo

Ikea „Gäste“: 1,2 Mio. Aufrufe seit 09/2014 https://www.youtube.com/watch?v=EuFqGE6wGD4

Lidl „Ist Hamma“ 2,6 Mio. Aufrufe seit 09/2018 https://www.youtube.com/watch?v=klPJZ_hR0hI

Immowelt „Wohne wie auch immer“ 24,3 Mio. Aufrufe seit 02/2017 https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0wlnoX3krcM

Saturn „Anna“ 4,3 Mio. Aufrufe seit 11/2017 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ww1TpTh2Z2Q

Apple Music / Telekom 3,4 Mio. Aufrufe seit 11/2017 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=baO2JlHP-8I

Check24 „Lass das Licht an“ 10,7 Mio. Aufrufe seit 09/2016 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lQ8XjJ6JcdM

Edeka „Weihnachten“ 59,9 Mio. Aufrufe seit 11/2015 https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo&t=2s

Diese Beispiele verdeutlichen, dass

- Werbespots im Content-Bereich von YouTube beliebt sind

- die Werbespot-Hits auf YouTube nicht dieselben sind wie im Fernsehen

Neben den „klassischen“ Werbespots gibt es auf YouTube aber noch zahlreiche weitere Formen von Werbung:

Der auf YouTube massenhaft verfügbare „User Generated Content“ ist voll von Inhalten, die keinen unmittelbaren Werbesport-Charakter haben, aber letztlich doch Werbung sind – zum Beispiel die sogenannte Influencer-Werbung oder Reportagen und Dokumentationen mit Product Placements: Zahlreiche Videos, die zunächst wie nicht-werbliche User-Uploads wirken, entpuppen sich bei genauerer Betrachtung als versteckte Produktwerbung, die von der Werbeindustrie hoch bezahlt wird.

In der Praxis dürfte es sowohl für YouTube als auch für die GEMA unmöglich sein, zuverlässig zwischen Werbung und Nicht-Werbung im Content-Bereich zu unterscheiden.

Hinzu kommt, dass häufig Werbespots im Content-Bereich mit vorgeschalteter Werbung (PreRoll-Werbung) monetarisiert werden.

- Fernsehsendungen (Sparte FS) auf YouTube

Zunächst ist festzustellen, dass das private Hochladen von Fernsehsendungen auf YouTube streng genommen nicht erlaubt ist. Tatsächlich aber stammen die meisten auf YouTube verfügbaren TV-Beiträge von privaten Uploadern. Es ist davon auszugehen, dass diese Videos, sofern sie nicht wieder entfernt werden, in der Regel lediglich geduldet werden.

Siehe z.B. ARD Nutzungsbedingungen: http://www.ard.de/home/ard/Nutzungsbestimmungen_ARD_de/77962/index.html

Die Sendeunternehmen selbst stellen lediglich ausgewählte eigene Produktionen auf YouTube bereit, und das auch nur innerhalb der lt. Rundfunkstaatsvertrag geltenden Fristen. Im Anschluss an diese Fristen verschwinden diese Sender-Uploads wieder. Fremdproduktionen wie z.B. „Harry Potter“ oder „James Bond“ dürfen natürlich überhaupt nicht auf YouTube hochgeladen werden (siehe Punkt 3.), das gilt auch für den ausstrahlenden Sender.

https://www.daserste.de/specials/ueber-uns/verweildauer-100.html

Um zu demonstrieren, welche Abweichungen durch das Zuschlagsmodell in der Sparte FS entstehen, haben wir für drei Sendungen exemplarisch die FS-Ausschüttung (verbunden mit dem dadurch entstehenden Anspruch auf einen Zuschlag aus dem YouTube-Topf) mit der tatsächlichen Nutzung auf YouTube (Anzahl der Aufrufe) verglichen.

Als Berechnungsgrundlage diente uns dabei die „Karriere“ der jeweiligen Sendung im TV für den Berechnungszeitraum 2009 – 2016. Vereinfachend sind wir bei der Berechnung von einem durchschnittlichen Zuschlag von 3 % ausgegangen. Außerdem haben wir zur Vereinfachung die Senderkoeffizienten und Minutenwerte des Jahres 2017 genommen.

Unsere drei Beispiele sind ein „Tatort“, eine Kindersendung und eine N24-Doku. Dabei haben wir mehrere dieser Sendungen zu einem Durchschnittswert zusammengefasst, damit die Berechnung nicht durch den Vergleich einzelner „YouTube-Klick-Champions“ verzerrt wird.

Beim „Tatort“ (Länge 90 Minuten, Musikanteil 50 Minuten) sind wir genauso vorgegangen: Ein beliebter Tatort mit Til Schweiger erlangt 84.000 Klicks, während ein „Allerwelts“-Tatort nur wenige Tausend Klicks erreicht – der von uns ermittelte Durchschnittswert ist 34.800 Klicks. Dieser Durchschnittswert bezieht sich allerdings auf sämtliche „Tatort“-Suchergebnisse bei YouTube; enthalten sind demnach sowohl ganze „Tatort“-Folgen (Länge 90 Min.) als auch Ausschnitte und Zusammenfassungen wie z.B. Trailer (Länge 1:30 Min.).

Bei der Kindersendung haben wir uns eine Folge der zweiten Staffel der Serie „Pettersson und Findus“ (Länge 15 Minuten, Musikanteil 8 Minuten) angesehen. Dort haben wir dann jedoch nicht den Klick-Champion „Wie Findus zu Pettersson kam“ genommen, der 5,2 Mio. Klicks erreicht hat, sondern einen Mittelwert aus mehreren Folgen gebildet (2,4 Mio).

Bei N24-Dokumentationen (Länge 45 Minuten, Musikanteil 30 Minuten) fallen die Klickzahlen sehr unterschiedlich aus. Einige Dokus erreichen mehrere Millionen Klicks (z.B. „Lebendig begraben – Leben in Isolationshaft“), während andere Beiträge nur einige Tausend Klicks erreichen. Wir haben einen Durchschnittswert von 800.000 Klicks in der Rechnung verwendet.

Bei den Klickzahlen stehen uns natürlich nur die aktuellen Daten zur Verfügung, denn seit November 2016 sind selbstredend weitere Klicks hinzugekommen. Hier müssen wir schlicht davon ausgehen, dass sich die Zuwächse der drei zu vergleichenden Sendungen linear zueinander verhalten, sodass sich idealerweise in der Rechnung die Zuwächse gar nicht bemerkbar machen.

Unsere Sendedaten haben wir der Seite fernsehserien.de sowie den Programm-Informationen von N24 entnommen. Für die Berechnung kamen folgende Sendedaten zur Anwendung:

„Tatort“: 3 Ausstrahlungen auf „Das Erste“, 30 Ausstrahlungen auf regionalen ARD-Anstalten, 50 Ausstrahlungen auf 1festival (heute One)

„Pettersson und Findus“: 2 Ausstrahlungen im ZDF, 12 Ausstrahlungen auf KI.KA

N24-Doku: 20 Ausstrahlungen auf N24

Untenstehende Tabelle setzt nun das Inkasso aus dem YouTube-Zuschlag mit der tatsächlichen Nutzung auf YouTube ins Verhältnis. Zum Vergleich haben wir auch noch das Inkasso, das sich aus einer Direktverrechnung mit 0,00015 € pro Aufruf ergeben würde, aufgeführt. Außerdem gibt es einen Quotienten, den wir „Wirkfaktor“ genannt haben. Er setzt den Zuschlag mit einer (theoretischen) Direktverrechnung (0,00015 € pro Aufruf) ins Verhältnis, sodass man die Wirkung des Zuschlagsmodells bei den drei Sendeformaten direkt miteinander vergleichen kann.

| Tatort | Pettersson & Findus | N24-Doku |

| Ausschüttung in FS | 57.392,00 € | 3.633,00 € | 4.136,00 € |

| Youtube-Zuschlag | 1.721,76 € | 108,99 € | 124,08 € |

| Direktverrechung mit 0,00015 € pro Klick | 5,22 € | 360,00 € | 120,00 € |

| YouTube-Aufrufe | 34.800 | 2.400.000 | 800.000 |

| Wirkfaktor (Verhältnis Zuschlag zu Direktverrechnung) | 329,84 | 0,30 | 1,034 |

Der „Tatort“-Komponist ist demnach klar im Vorteil, denn sein Zuschlag erbringt ihm ungefähr das 330-Fache dessen, was er im Zuge einer Direktverrechnung bekommen hätte.

Der Komponist der Kindersendung „Pettersson & Findus“ ist hingegen im Nachteil: Sein Zuschlag macht nur ein Drittel dessen aus, was er im Falle der Direktverrechnung bekommen hätte.

Im Falle der N24-Doku halten sich Zuschlags- und Direktverrechnung in etwa die Waage.

Wir sehen also, dass die Zuschlagsverteilung in der Sparte FS durch die Kombination aus hohen bzw. niedrigen Senderkoeffizienten einerseits und hoher bzw. niedriger Nutzungsintensität auf YouTube andererseits zu extremen Verwerfungen führt.

Durch den „Wirkfaktor“ wird auffällig, dass der „Tatort“ durch das Zuschlagsmodell im Vergleich zur Kindersendung um den Faktor 1.000 besser behandelt wird. Im Vergleich zur N24-Doku ist es eine Besserbehandlung um Faktor 319. Das liegt, wie gesagt, zum einen an den Senderkoeffizienten, die das Ergebnis drastisch verzerren und zum anderen am Nutzerverhalten bei YouTube:

- – Quotenstarke Primetime-Spielfilme im Programm von Sendern, die hohe Vergütungen an die GEMA zahlen, finden bei YouTube kaum Zuschauer. Das Primetime-Publikum konsumiert Filme im TV oder über die sendereigenen Mediatheken.

- – Kinder hingegen konsumieren Filme sehr häufig auf YouTube, wie nicht nur das Beispiel „Pettersson und Findus“ zeigt.

Dokumentationen mit bestimmten Themen (Hitler, Krieg, Superwaffen etc.) sprechen ebenfalls ein jüngeres bzw. „Internet-affineres“ Publikum an und haben dadurch eine deutlich höhere Relevanz auf YouTube.

Bei Dokumentationen wie der Sendereihe „Terra X“ (ZDF), von denen manche auf YouTube durchaus eine gewisse Relevanz haben, sieht es wiederum völlig anders aus: Diese Sendungen erbringen wegen des starken ZDF-Senderkoeffizienten einen so hohen Zuschlag, dass es erst bei Klickzahlen im 7-stelligen Bereich gelingt, den Wert einer Direktverrechnung zu erreichen.

Daraus lässt sich ableiten, dass das Zuschlagsmodell Musik in Sendungen auf inkassostarken Sendern wie z.B. ARD / Das Erste und ZDF zu Ungunsten anderer Bereiche besserstellt.

Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang noch erwähnenswert, dass ein Vergleich der Top10-„Tatorte“ in der Nutzungsrealität auf YouTube zeigen würde, dass diese nicht einmal 1% Ihres Zuschlagsinkassos erreichen würden.

- Sendungen, die überhaupt nicht oder sporadisch auf YouTube verfügbar sind

Für komplette Bereiche innerhalb des TV- und Hörfunk-Programms wird der YouTube-Zuschlag in voller Höhe gezahlt, obwohl die einzelnen Sendungen in aller Regel überhaupt nicht oder, wenn überhaupt, unvollständig bei YouTube verfügbar sind.

So macht es z.B. in Fällen tagesaktueller Berichterstattung und Unterhaltung (z.B. in TV-Magazinen) naturgemäß keinen Sinn, jede Sendung in voller Länge als YouTube-Video zu veröffentlichen.

Ein Beispiel: Pro Jahr sendet SAT.1 rd. 250-mal ein 4,5-stündiges „Frühstücksfernsehen“. Welcher YouTube-Nutzer interessiert sich schon für das komplette SAT.1-Frühstücksfernsehen vom 2. Februar 2015? Dementsprechend findet man auf YouTube lediglich ausgewählte Beiträge oder kurze Szenen dieser Sendereihe (z.B. „Tonpanne im SAT.1-Frühstücksfernsehen“ vom 01.08.2017, Länge 0:39)

Hier eine Liste von täglichen Fernsehsendungen (Sparte FS, mit relevantem Musikanteil), die typischerweise überhaupt nicht oder nur ausschnittsweise auf YouTube verfügbar sind:

ARD/ZDF Morgenmagazin

SAT.1 Frühstücksfernsehen

Buffet (DasErste)

drehscheibe (ZDF)

ARD/ZDF Mittagsmagazin

Brisant (DasErste)

hallo Deutschland (ZDF)

taff (Pro7)

red (Pro7)

Exclusiv (RTL)

Prominent! (VOX)

(u.s.w.)

Sparte T-FS:

Ein weiterer großer Bereich des Fernsehens, der ebenfalls überhaupt nicht oder nur unvollständig auf YouTube abgebildet wird, sind – meist aus rechtlichen Gründen – fremdproduzierte Spielfilme und Serien. Insbesondere ganze Filme und ganze Serienfolgen sind auf YouTube meist Fehlanzeige.

In den allermeisten Fällen dürfte das Fehlen auf YouTube daran liegen, dass der Upload illegal wäre bzw. die Rechtsinhaber die (kostenlose) Nutzung auf YouTube untersagen und stattdessen eine kostenpflichtige Vermarktung (Netflix, Amazon, Maxdome etc.) vorsehen. Aus diesem Grund werden privat bzw. illegal hochgeladene Sendungen in vielen Fällen schnell wieder entfernt.

YouTube bietet übrigens ein kostenpflichtiges Streaming an („Harry Potter“ oder div. „Tatorte“ mit Til Schweiger u.v.m. für 3,99 €), welches jedoch nichts mit der YouTube-Vergütung für die (gratis-) Videos im Content-Bereich zu tun haben dürfte. Da in solchen Fällen für die Musik im Film der YouTube-Zuschlag und zusätzlich eine direkte Lizenz gezahlt wird, profitiert der Berechtigte vermutlich gleich doppelt.

Hier nun eine Auswahl von Filmen und Serien (Sparte T-FS, mit relevantem Musikanteil), die überhaupt nicht oder nur in kurzen Ausschnitten (kostenlos) auf YouTube verfügbar sind:

„Titanic“

„Keinohrhasen“

„Harry Potter“

„Das Leben der Anderen“

„Big Bang Theory“

„Navy CIS“

„Dr. House“

(u.v.m.)

Musik im Hörfunk:

Es liegt auf der Hand, dass Radiojingles, Wetter- und Nachrichtenbetten, Zwischenmusiken etc. selten oder überhaupt nicht als YouTube-Videos verfügbar sind.

Trotzdem wird auch für diese – eigentlich speziell für den Hörfunk konzipierte – Formatmusik der YouTube-Zuschlag in voller Höhe gezahlt.

4. Fazit

Anders, als noch von der GEMA bei der diesjährigen Mitgliederversammlung dargestellt, wird auf YouTube „die komplette Vielfalt des Fernsehprogramms“ nicht abgebildet.

Viele TV-Inhalte sind auf YouTube nicht zu finden. Verfügbare TV-Beiträge stammen meist von privaten Uploadern und dürften daher, rechtlich gesehen, lediglich geduldet sein.

Die GEMA zahlt demnach den YouTube-Zuschlag für die Fernsehsparten teilweise auf Basis von Nutzungen innerhalb einer rechtlichen Grauzone.

Die Suche nach weiteren Musiksparten, für die der YouTube-Zuschlag gezahlt wird, obwohl eine Nutzung auf YouTube nicht oder nur selten stattfindet, würde vermutlich zu vielen weiteren „Treffern“ führen. Trotzdem geht es uns nicht um weitere „Abwertungen“ innerhalb des Zuschlagmodells.

Uns ist klar, dass man bei einem (pauschalen) Zuschlagsmodell derartige Abweichung schlicht akzeptieren muss, weil es ohne Nutzungsmeldungen von YouTube keine andere Möglichkeit der Abrechnung gibt.

Dieser Zuschlag muss aber – weil pauschal – für alle in gleicher Höhe gelten.

Was wir daher für nicht akzeptabel halten, ist der 90%-Abzug für die Werbung, der damit begründet wird, dass im Content-Bereich die Werbung unterrepräsentiert sei und YouTube für den PreRoll-Bereich keine Vergütung zahlt.

Dass vielmehr große Teile von FS und T-FS auf YouTube stark unterrepräsentiert sind, haben wir bereits dargestellt.

Zwar ist unbestritten, dass die Spitzenreiter unter den TV-Spots meistens keine vergleichbare Nutzungshäufigkeit auf YouTube haben. Anders herum gibt es aber, wie beschrieben, viele Werbespots, die zwar weniger im Fernsehen, dafür aber häufig auf YouTube genutzt werden. Außer im Falle von Kindersendungen und einigen Dokus kann man das wohl von kaum einer TV-Sendung behaupten.

Nun stellt sich noch die Frage, ob die YouTube-Vergütung für sämtliche Content-Videos gilt, also auch für die Werbung im Content-Bereich von YouTube. Da, wie beschrieben, angesichts der zahllosen verschiedenen Formen von Werbung im Content-Bereich von YouTube (Werbespots, Influencer-Videos, Dokus mit Produktplatzierungen etc.) eine Abgrenzung zu allen anderen Inhalten unmöglich ist, kann die YouTube-Vergütung aus unserer Sicht nur für sämtliche Videos im Content-Bereich inklusive der Werbung gelten.

– Composers Club, der Vorstand –

von Eva Bekker | Nov. 27, 2018 | Berichte, Inhalte

© C.Rinnert

Liebe Kollegen,

am 19. November 2018 trafen sich über 300 Teilnehmer*innen aus Politik, Wissenschaft, Kunst und Kultur in der Akademie der Künste, um über aktuelle Entwicklungen und Perspektiven des Urheberrechts im Informationszeitalter zu sprechen.

Christiane Wirtz, Staatssekretärin im Justizministerium und Kulturstaatsministerin (sie vertrat Ministerin Barley – btw., Maas war persönlich als Justizminister seiner Zeit vor 3 Jahren vor Ort) und Prof. Dr. Monika Grütters eröffneten mit ihren politischen Keynotes die Konferenz.

v.l.n.r.: Prof. Jeanine Meerapfel, Prof. Monika Grütters, Prof. Dr. Gerhard Pfennig, Kathrin Röggla Foto ©Initiative Urheberrecht/gezett

Frau Wirtz wies auf die möglichen Optionen hin, die schwierige Diskussion um Art. 13 der Brüsseler Urheberrechts-Richtlinie zu befrieden: Die Notwendigkeit für die Plattformen, über den Erwerb der Rechte Verträge abzuschließen und die Verpflichtung der Rechteinhaber, Verträge anzubieten, ggf. in der Form der extended collective licenses (allgemeinverbindliche Verträge) oder sogar einer Schranke, z.B. für die von Nutzern hochgeladenen Werke. Alles in Allem jedoch ließ die Eröffnungsrede von Frau Wirtz befürchten, dass wir aktuell aus dem Justizministerium (SPD) nicht so viel Unterstützung erhalten werden…. (und das, wo doch Frau Barley nach Brüssel umzieht…)

Frau Grütters konnte nicht umhin, das dann mit einem kurzen Nebensatz entsprechend zu kommentieren. Ihre Rede war beeindruckend und griff in der Thematik die politische Verantwortung der Regierung auf, die Unabhängigkeit und Freiheit des Kreativ-Schaffenden verbindlich zu gewährleisten, also auch seine wirtschaftliche Existenz durch einen entsprechenden europäischen Gesetzesrahmen zu sichern. Wenn die Regierung dies nicht täte, dann tun das Andere…..

Zitat: „Kunst und Kultur brauchen Raum, brauchen Freiheit zur Entfaltung – einen Nährboden, auf dem schöpferische Leistungen auch im digitalen Zeitalter gedeihen können. Und dazu gehört ein Urheberrecht, das es Künstlern und Kreativen ermöglicht, von geistiger Arbeit zu leben.“

Matthias Hornschuh (Komponist, u.a. Mitglied des Aufsichtsrats der GEMA) sprach in seiner Rede ebenfalls diese Notwendigkeit an.

Im Zusammenhang mit der Diskussion der EU-Urheberrechts-Richtlinie wurde auch – ebenfalls beinahe einhellig – die Inpflichtnahme der großen Tech-Giants gefordert. Prof. Gerhard Pfennig, Sprecher der Initiative Urheberrecht, ergänzte: „Es geht darum, dass wir bei der digitalen Verbreitung von Werken und Leistungen der Kunst und Kultur, aber auch von Informationen und Daten, die Demokratie gegen die Machtansprüche der Internetkonzerne verteidigen. Die Regeln werden von den in Europa vom Volk gewählten Parlamenten und Regierungen bestimmt und nicht von ‚Tech Giants’“.

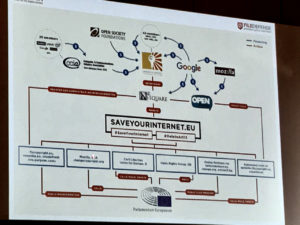

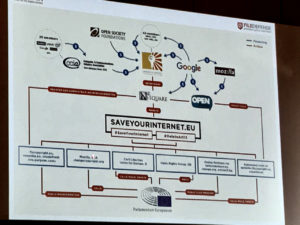

Ein weiterer hervorragender Vortrag von Volker Rieck veranschaulichte das Lobbysystem von Google zur Beeinflussung der Parlamentarier (s. Foto).

© C.Rinnert

Mit freundlichen Grüßen – Christoph Rinnert